Ersetzt das altehrwürdige Wort Maut, denn das klingt nach Wegelagerei, auf jeden Fall danach, auf nervende Art zur Kasse gebeten zu werden, wenn man eine Straße nutzt. Bei der Lkw-Maut störte das nicht, denn Lastwagen gelten im Allgemeinen als Ärgernis. Da war die Mehrheit der Bevölkerung von einer Maut noch leicht zu überzeugen. Wenn sie nur von Ausländern zu zahlen ist, funktioniert Maut leider ebenfalls, denn Ausländer erfreuen sich in Deutschland ebenfalls selten großer Beliebtheit (außer natürlich als zahlende Kunden). So war dann auch im Wahlkampf der CSU von einer Ausländermaut und nicht von einer „I. für Ausländer“ die Rede. Wenn aber auch Inländer zur Kasse gebeten werden, dann muss ein neues Wort her, um das Konzept akzeptabel zu machen. So wurde die I. ersonnen. Infrastruktur klingt immer gut: Der ursprünglich aus der (französischen) Militärsprache stammende Ausdruck, der zunächst besonders das Schienennetz meinte, ist ein typischer Technizismus. Gemeint ist hier allerdings das Straßennetz, in das diese Abgabe fließen soll, weshalb Straßenverkehrsinfrastrukturabgabe sicher präziser wäre, kurz Straßenabgabe. Abgabe stimmt aber eigentlich auch nicht, denn unter Abgabe, der Zahlung an eine Behörde, wird gemeinhin eine Steuer verstanden. Hier handelt es sich jedoch um eine Gebühr, die nur der Nutzer zahlt. Eine Straßennutzungsgebühr ist dann allerdings wirklich nichts anderes als eine Maut. Da klingt die I. viel harmloser.

Es wächst wieder zusammen: Neusprechfunk 8 als Crossover

In leicht abgewandelter Runde haben wir uns zu einem weiteren Crossover aus Staatsbürgerkunde und Neusprechfunk zusammengefunden. Der fabulöse Martin Fischer, der gerade für einen Grimme-Online-Award nominiert wurde, ist also unser Gast.

Es gibt viel zu besprechen, sowohl Aktuelles als auch Vergangenes: Wir reden über die vorletzte Ausgabe der Zeitschrift „Gerbergasse 18“:

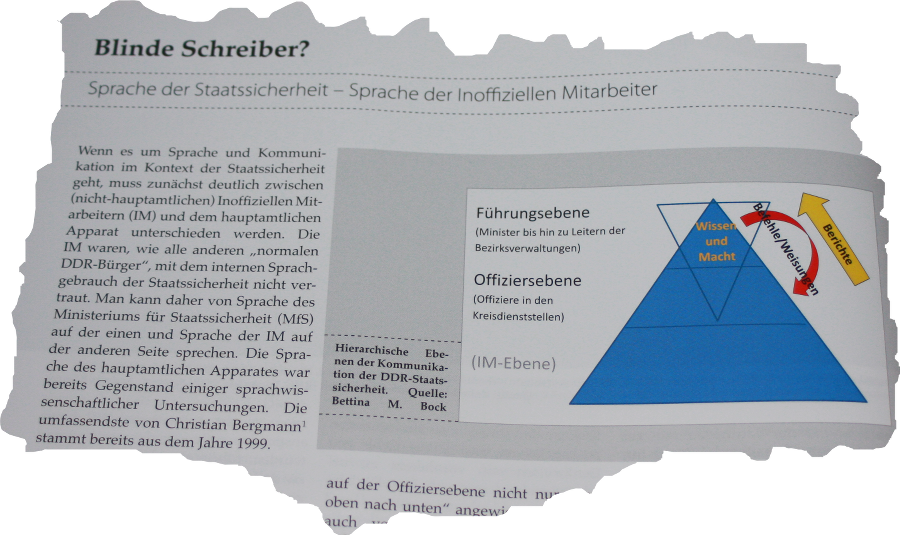

Denn es gibt darin einen Artikel zur Sprache der Stasi, der sich mit der sprachlichen Verschleierung, Schmähwörtern und der gezielten Benutzung bestimmter Wörter und Phrasen durch den ostdeutschen Geheimdienst auseinandersetzt:

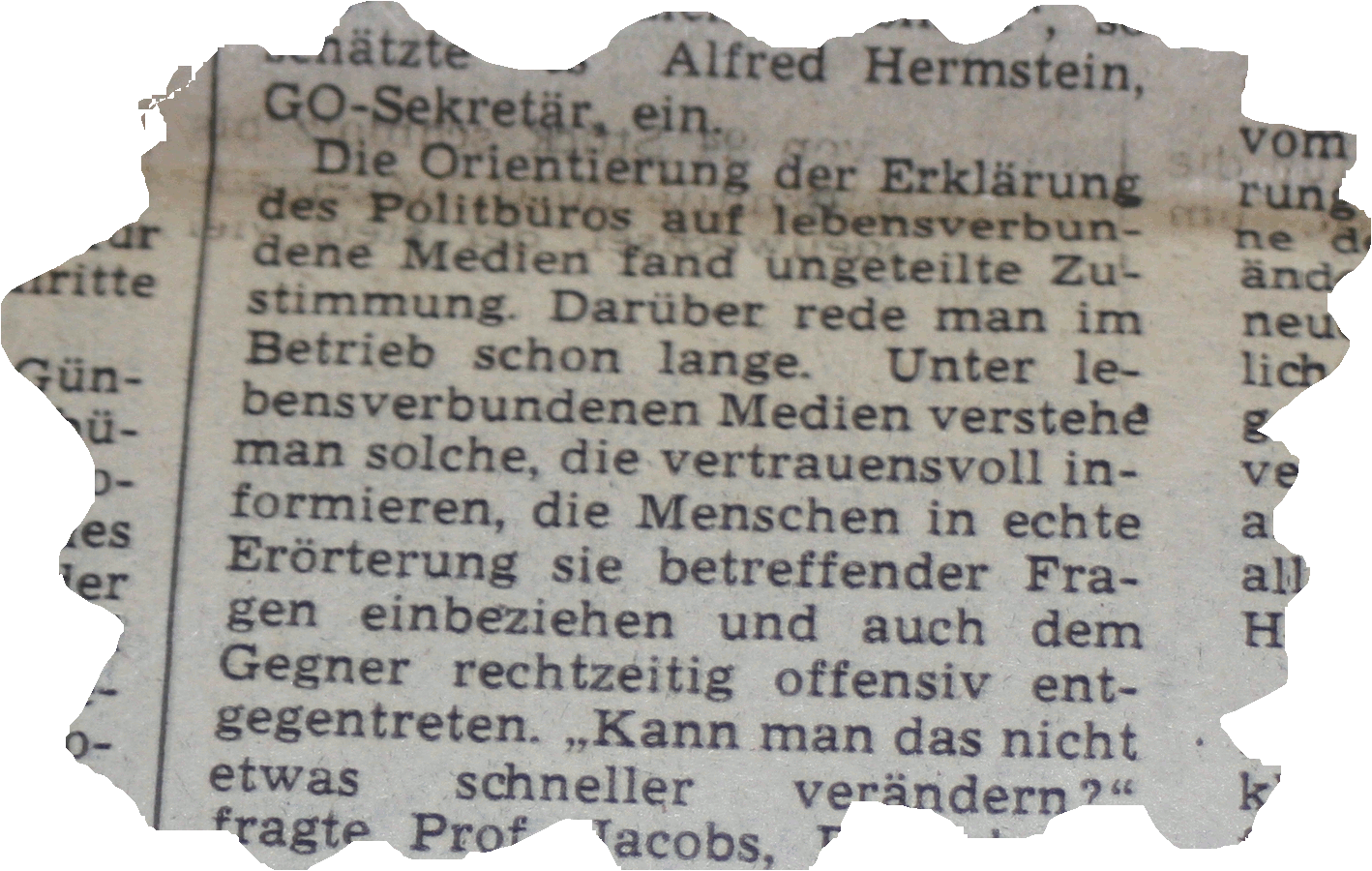

Der Ausschnitt ist aus dem Heft 77 „Sprache in der Diktatur“ ebenjener Thüringer Vierteljahresschrift für Zeitgeschichte und Politik Gerbergasse 18, wo anhand einiger Textbeispiele der Sprachstil der Stasi analysiert wird.

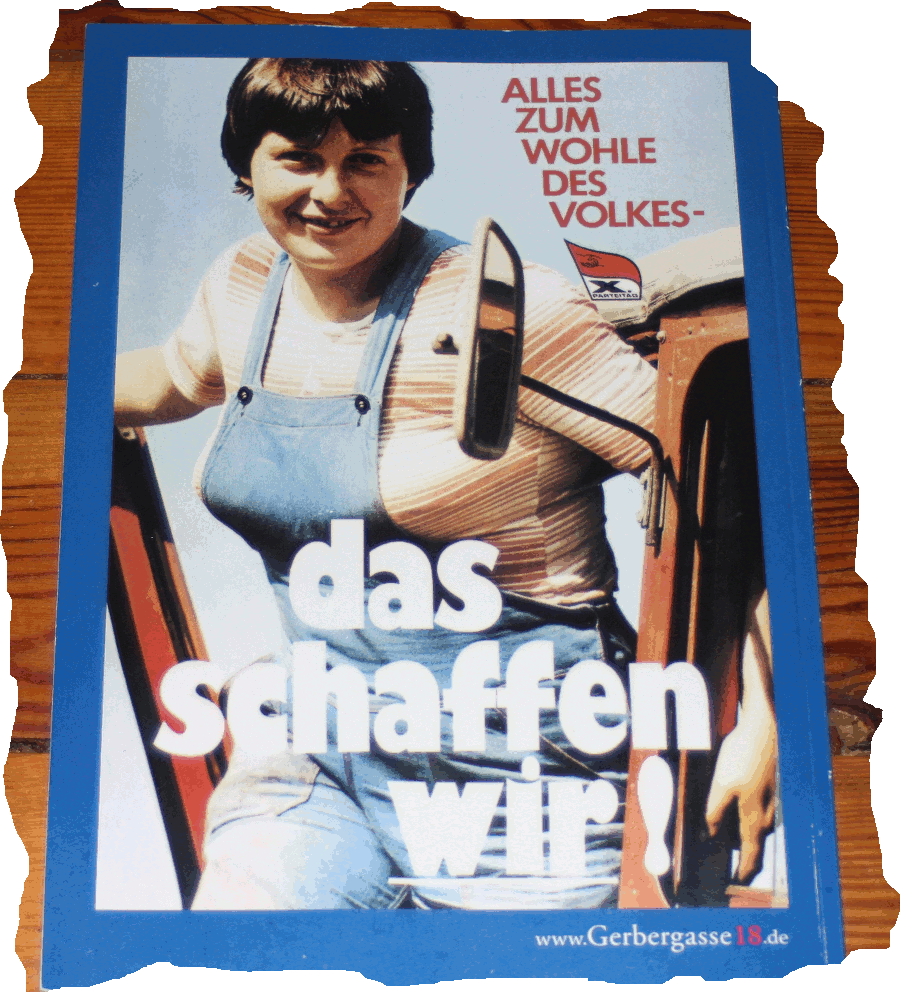

Wir haben außerdem typische Losungen des Arbeiter- und Bauernstaats besprochen, was zu einiger Heiterkeit führte. Diese Losungen waren Appelle an die Bevölkerung, oft in Befehlsform, entsprechend das Ausrufezeichen zumeist nicht optional. Wir wollen nicht alle Parolen vorwegnehmen, aber ein Beispiel wäre: Es lebe der feste und unzerstörbare Bruderbund zwischen der DDR und der Sowjetunion! Oder:

Wer sich obiges Beispiel betrachtet, entdeckt vielleicht links oben eine Frau mit gewisser Ähnlichkeit zu einer ausgesprochen prominenten heutigen Politikerin, deren Losung „Wir schaffen das!“ Thema unzähliger Diskussionen war. Das Motiv findet sich bei der „Gerbergasse 18“ wieder:

Die Losung „Alles zum Wohle des Volkes – das schaffen wir!“ (Rückseite der „Gerbergasse 18“, Ausgabe 4/2015, Heft 77) konnten wir natürlich nicht unkommentiert lassen. Wer sich nicht sicher ist: Ob die abgebildete Person tatsächlich die junge Angela Merkel ist, lösen wir im Podcast auf.

Ein weiteres Thema des Neusprechfunk 8 (mp3) ist das Buch „Die Sprache der Stasi. Ein Beitrag zur Sprachkritik“:

Das Buch ist leider vergriffen, es gibt aber eine lesenswerte Rezension.

Vom Geheimdienst zur Einheitspartei ist der Weg nicht weit, die Verzahnung von SED und Stasi war und ist ja kein Geheimnis. Deswegen reden wir im Podcast auch über Politik und Medien in der DDR und darüber, wie die SED in der Endphase vor dem Mauerfall versuchte, die Werktätigen von ihrer Dialogwilligkeit zu überzeugen. Wer die von uns im Gespräch vorgetragene Definition aus der Berliner Zeitung nochmal durchlesen möchte, sei auf das folgende Foto verwiesen. Unter dem Titel „Wo wir Mängel selbst aufdecken, kann sich kein Gegner einnisten“ werden die lebensverbundenen Medien so beschrieben:

Der Artikel um eine Diskussion mit DDR-Politbüro-Funktionär Günter Schabowski schaffte es sogar auf die Titelseite der Berliner Zeitung (vom 17. Oktober 1989, Einzelpreis: fünfzehn DDR-Pfennig).

Wir sprechen bei der Gelegenheit auch über den innerparteilich als Reformer geltenden Schabowski am Beispiel seiner Rede auf der Großdemo am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz, die vom Fernsehen der DDR live übertragen wurde. Die große Mehrheit der Teilnehmer der Demo sahen ihn eher als Apparatschik und buhten ihn nach Kräften und anhaltend aus.

Wir reden außerdem über:

- Paul Ronzheimer, der für die BILD die besten, emotionalsten Geschichten aus Kobane und ansonsten als Nachwuchshetzer von den „Pleite-Griechen“ berichtete,

- Soli-Aktionen vergangener Zeiten, etwa für Nelson Mandela,

- die SED und die Fusion von PDS und WASG zur Partei Die Linke

- und den Sachverwalter der Interessen des ganzen Volkes, Wilhelm Pieck.

Den Neusprechfunk 8 gibt es als mp3, alternativ bieten wir auch die ogg-Version von Neusprechfunk 8 an. :}

Podcast: Play in new window | Download

Kaufzurückhaltung

Auch wenn die Zurückhaltung als bescheiden und damit als etwas Gutes gilt, hat sie doch immer auch einen abweisenden und damit negativen Unterton. Denn das Zurückhalten ist eigentlich ein unfreundlicher Akt. Die Substantivierung beschreibt das Nicht-Herausgeben einer Sache, die eigentlich jemand anderem zusteht. So ist denn auch die K. keinesfalls positiv gemeint. Die Haltung hinter dem Vorwurf der Zurückhaltung sieht es fast schon als Frechheit an, dass die Bürger weniger kaufen als erhofft und damit den Gewinn eines Unternehmens schmälern. Oder dass sie gar, wie es Spiegel Online 2009 mal schrieb, den Aufschwung „abwürgen“ – den armen, unschuldigen Aufschwung also umbringen. Sein Geld zu behalten und es nicht dem Konsum zu opfern, ist anscheinend geradezu niederträchtig. Denn Ruhe ist noch immer die erste Bürgerpflicht. Doch wird diese schon eine Weile nicht mehr per Befehl hergestellt. Dafür gibt es längst ein wirksameres Mittel: eben den Konsum. Wer einkauft, der revoltiert nicht.

Es kann doch nicht sein, dass …

Floskel; immer dann verwendet, wenn etwas genauso so ist, wie es angeblich nicht sein kann. Dabei wird oft Bedauern zum Ausdruck gebracht oder der Wunsch, dass es anders wäre, ohne jedoch einen Vorschlag zu machen, wie die kritisierte Situation geändert werden könnte. Daher ist der Satz vor allem Ausdruck von Hilflosigkeit. So bei Thomas de Maizière, wenn er die gestiegene Zahl der Wähler von rechtspopulistischen Parteien bedauert, indem er sagt: „Es kann doch nicht sein, dass man diejenigen wählt, die keinerlei Lösungskompetenzen haben.“ Oder in Ursula von der Leyens Ausruf: „Es kann nicht sein, dass Europa am Zaun von Idomeni scheitert.“ Obwohl das natürlich nicht nur sein kann, sondern tatsächlich so ist. Europa scheitert am Zaun von Idomeni, übrigens genau wie Angela Merkel, schließlich hatte sie zuvor gesagt, es könne nicht darum gehen, dass irgendetwas geschlossen wird. Da in dieser Konstruktion die Realität ignoriert wird, kann sie auch als „Ignorativ“ bezeichnet werden. Es kann nicht sein, das … Doch.

Mobilitätspartnerschaft

Instrument der deutschen Außenpolitik „zur Steuerung von Migrationsströmen“, wobei sich Ströme (Vorsicht Hyperbel!) eigentlich gar nicht steuern lassen. Bei dieser diplomatischen Form der Erpressung wird den betreffenden Staaten angeboten, dass ihre Bürger künftig leichter nach Deutschland einreisen können. Beispielsweise, indem Visagebühren wegfallen, mehr Visa erteilt oder auch längere Visa für Ausbildung und Studium in Deutschland vergeben werden. Auch Geld können die Länder von Deutschland bekommen. Im Gegenzug müssen sich die Regierungen verpflichten, illegal nach Deutschland eingereiste Bürger wieder aufzunehmen, wenn Deutschland sie abschiebt. Und sie müssen etwas gegen illegale Auswanderung tun, indem sie biometrische Daten ihrer Bürger sammeln und verwenden, oder ihre Grenzen stärker bewachen. Sowohl die Mobilität als auch die Partnerschaft verschleiern hier die tatsächlichen Zusammenhänge. Denn die M. soll, wie es in entsprechenden Abkommen heißt, nur die Mobilität „bestimmter Personengruppen erleichtern“, also nur die von ausgewählten Bürgern wie eben Studenten. Es geht nicht darum, allen mehr Möglichkeiten der Bewegung zu geben. Daher sind es vor allem Mobilitätsverhinderungs- oder auch Abschiebeabkommen. Genauso wenig sind diese Verträge Ausdruck einer Partnerschaft, also eine Vereinbarung zwischen Gleichberechtigten. Das reiche und begehrte Deutschland bietet armen Ländern Geld und mehr Bewegungsfreiheit für einige Bürger, wenn es sich aussuchen darf, wer einreist. Die Liste der M.-en zeigt das eindrücklich. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes hat Deutschland derzeit eine M. mit den Ländern Marokko, Tunesien, Jordanien, Moldau, Georgien und Armenien. Weitere werden verhandelt, unter anderem mit Kap Verde.

Herzlichen Dank an @gipfelsoli für den Hinweis.