T. ist eine Ableitung vom Adjektiv technologieoffen. Einst handelte es sich dabei um eine Forderung der FDP, jetzt hat sich die Union dieser Idee bemächtigt. Die T. klingt ersteinmal freundlich, ist aber ein politischer Kampfbegriff gegen die Elektromobilität und somit ein Januswort. Denn im Wortsinn bedeutet es, dass alle Technologien (gemeint sind eigentlich Techniken) eingesetzt werden sollen. Im konkreten Fall geht es allerdings darum, die Technik des Verbrennungsmotors weiter zu nutzen und zu fördern – und damit den Markt für durch Elektromotoren betriebene Fahrzeuge zu schmälern. Oft wird darauf verwiesen, dass der →Markt regeln soll, welche Technik sich am Ende durchsetzt. Dabei hat der →Markt sich international längst für die überlegene Elektromobilität entschieden. Die T. will es also durch entsprechende politische Entscheidungen erleichtern, in Deutschland veraltete Technik noch länger gewinnbringend zu verkaufen. Auf Kosten des Klimaschutzes und damit auf Kosten aller Menschen.

Aktivrente

Die Bundesregierung hat die A. beschlossen. Toll, könnten Unbedarfte denken: Aktive Menschen – was immer das sein mag – bekommen nun mehr Rente. Und wenn man es positiv sehen möchte, dann ist das nicht ganz falsch. Allerdings ist mit aktiv hier gemeint, dass die Menschen weiter arbeiten. Was ja das Gegenteil von Rente ist. Immerhin bedeutet der Ausdruck Rente, Geld zu erhalten, ohne dass man etwas dafür tun muss, ist der Wortursprung doch das italienische rendita, ein Gewinn aus einem Kapitaleinsatz. Die A. ist damit ein Euphemismus, eine Beschönigung. Eigentlich geht es hier um einen sogenannten Freibetrag. Rentner und Rentnerinnen dürfen mehr als bislang zur Rente dazuverdienen, bevor sie dafür Steuern zahlen müssen. Sie sollen mit der A. einen kleinen Steuervorteil bekommen. Arbeiten müssen sie aber natürlich weiter. Der Begriff enthält dabei sogar eine doppelte Verschleierung. Denn es gibt viele Rentenberechtigte, die so wenig Rente erhalten, dass sie nicht zum Leben reicht. Zur Veranschaulichung kann die sogenannte Grundsicherungsquote dienen. Sie zählt jene Menschen, deren Rente so gering ist, dass sie unter dem Mindestsatz dessen liegt, was als lebensnotwendig angesehen wird. Ihre Zahl steigt seit Jahren: Im Jahr 2023 betraf das mehr als 86.000 alte Menschen, darunter doppelt so viele Frauen wie Männer. Selbstverständlich kann man es gut finden, dass sie nun mehr Geld verdienen können, ohne eine Einbuße bei der Rente hinnehmen zu müssen, wie es bislang Gesetz war. Noch besser wäre es aber, sie könnten von ihrer Rente leben und dürften das tun, was eigentlich für die Rentenzeit vorgesehen ist: nichts.

Siehe auch → Frühstartrente

Neusprechfunk 22

Wir haben uns Anfang August wieder zu einem Neusprechfunk zusammengesetzt, wodurch wir nun schon den dritten Podcast dieses Jahres veröffentlichen können. Wir steigern uns!

Hier nun also der Neusprechfunk 22 als mp3-Datei, auch eine ogg-Version ist selbstverständlich verfügbar.

Als wir uns trafen, waren gerade die ersten hundert Tage der neuen Regierung abgelaufen. Daher beschäftigen wir uns vor allem mit dieser und ihrem Tun: beispielsweise mit der Hetzkampagne, mit der Rechte und Rechtsextreme die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf geschmäht haben. Aus dem Zusammenhang gerissene Zitate und ein Framing der Frau als „Abtreibungsaktivistin“ und „radikale linke Lebensfeindin“ – nichts davon ist sie – genügten, damit Unionspolitiker wie Jens Spahn ihre Wahl scheitern ließen.

Wir reden außerdem über den seltsamen Sinneswandel bei Bundeskanzler Friedrich Merz, wenn es um die →Schuldenbremse geht.

„Es ist in der naheliegenden Zukunft ausgeschlossen, dass wir die Schuldenbremse reformieren.“ Friedrich Merz am 25. Februar 2025

Und wir reden über den Rekordhaushalt der Bundesregierung. Die Bestleistung bestand in diesem Fall übrigens nicht darin, Bildung, Wissenschaft oder Gesundheit besonders zu fördern, sondern allein darin, Schulden in „historischem Ausmaß“ aufzunehmen. Dabei geht es auch um so schrecklich schöne Begriffe wie das →Sondervermögen, das wir schon einmal verbloggt haben, und um das Entsparen.

Am Rande unterhalten wir uns auch über ein nur auf den ersten Blick technisches Thema, nämlich die automatisierte Datenanalyse. Wer das Beamtendeutsch nicht gleich versteht: Es geht um den US-Konzern Palantir, der in Deutschland als Polizei-Vertragspartner Software liefert. Die könnte zum Betriebssystem des Überwachungsstaates werden, trotzdem will die Union sie unbedingt beschaffen. Wie es sich für einen ehrenwerten Podcast gehört, geben wir dazu auch Aktienempfehlungen. Wer jetzt nicht reinhört, ist selber schuld!

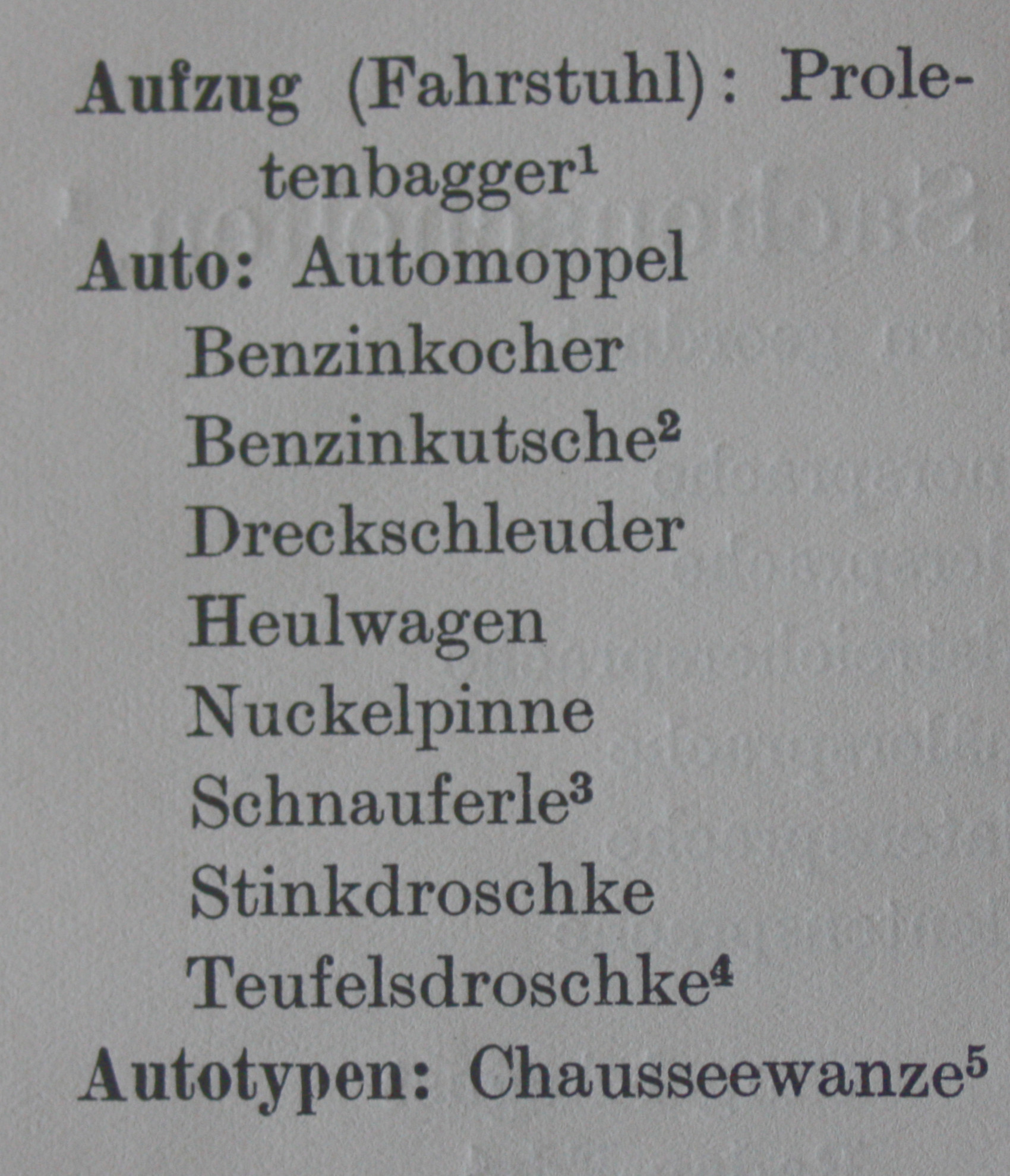

Constanze bekennt sich ja regelmäßig zu ihren verschiedenen Neurosen. Dazu zählen auch alte Wörterbücher, die auf Flohmärkten unter keinen Umständen liegengelassen werden können. Diesmal brachte sie Scherz, Spott und Hohn in der lebenden Sprache von Alexander Matschoss aus dem Jahr 1931 mit.

Das Buch gibt Zeugnis darüber, dass wohl auch schon vor fast hundert Jahren die Verhohnepiepelung beispielsweise von Autos gebräuchlich war. Hervorzuheben sind die viel zu selten benutzten Wörter „Nuckelpinne“ oder aber – etwas vulgärer – die „Dreckschleuder“ und die „Stinkdroschke“. Wir bitten alle Hörer und Hörerinnen, sie in ihren aktiven Wortschatz aufzunehmen. :}

Hier ist der Podcast als mp3. Dank an erdgeist, der ihn für uns geschnitten und mit unbekannter Magie optimiert hat. :}

Podcast: Play in new window | Download

Superabschreibungen

Hinter der hyperbolischen Bezeichnung verbergen sich verschiedene staatliche Subventionen für Unternehmen. Ursprünglich waren die S. erfunden worden, um den Klimaschutz zu verbessern. Dass der Staat Klimaschutzmaßnahmen subventioniert, ist wünschenswert. Dann hat die Regierung gewechselt. Nun sollen mit den S. Firmen aus Steuermitteln beschenkt werden. Klar, die neue von der Union geführte Regierung möchte raus aus der (vermeintlichen?) Wirtschaftskrise. Aber wäre es nicht besser, die Faktoren der Krise zu bekämpfen, also drohende Zölle, schwache Binnennachfrage, Bürokratie, Fachkräftemangel? Stattdessen soll Geld verschenkt werden. Der Plural in S. bezieht sich darauf, dass es dabei zwei Möglichkeiten gibt: Die eine Form der S. gilt als haushaltsneutral. Statt einer linearen Abschreibung wird degressiv abgeschrieben, also im ersten Jahr mehr, dann entsprechend weniger. Wenn aber in Zukunft Steuererleichterungen wirken, dann ist diese Form der Abschreibung möglicherweise nicht mehr haushaltsneutral. Denn durch die höhere sofortige Abschreibung wird die spätere Steuererleichterung vorweggenommen und das betroffene Unternehmen spart immer Steuern – zunächst durch die höhere Abschreibung, dann durch den wirksam gewordenen Steuernachlass. Die andere Form der S. ist in jedem Fall eine Subvention aus Steuergeld, weshalb sie auch als Investitionsprämie bezeichnet wird. Bei dieser S. kann mehr Geld zur Abschreibung angesetzt werden, als überhaupt für eine Investition ausgegeben wurde. Als Maßnahme zur Förderung des Klimaschutzes wäre eine S. am Ende für alle ein Gewinn. Als Geschenk an klimaschädliche Unternehmen hingegen ist sie geradezu obszön.

Bauturbo

Auch Bau-Turbo. Wortneuschöpfung der aktuellen Bundesregierung und Bezeichnung für ein Gesetz zur „Beschleunigung des Wohnungsbaus“. In das Baugesetzbuch sollen neue Paragrafen eingefügt werden, die bisherige Beschränkungen und Auflagen bis auf weiteres aussetzen. Wohnungen zu bauen, wird damit im Prinzip erleichtert. Man kann nun trefflich darüber streiten, ob es sinnvoll ist, diese Regeln zu streichen. Neue Wohnungen müssen sich demnach beispielsweise nicht mehr in die bisherigen Gebäude „einfügen“, dürfen also anders aussehen. Vor allem aber wird der Schutz der künftig darin Wohnenden vor Lärm verringert. Ob das alles etwas beschleunigt und falls ja, ob die neuen Wohnungen dann auch lebenswert sind, lässt sich derzeit nicht beurteilen. Interessant ist für uns daher vor allem die Wortwahl, denn sie ist leichtfertig. Ein Turbolader, kurz Turbo, ist eine technische Einrichtung, die bei Verbrennungmotoren für mehr Leistung sorgt. So weit, so sprachlich noch nachvollziehbar. Der Turbo nutzt dafür die Abgase des Motors. Sie werden in eine Turbine geleitet, die damit einen Verdichter antreibt, der dann mehr Luft in die Zylinder drückt, die so mehr Benzin verbrennen und mehr Leistung produzieren. Kurz: Verbrauchte heiße Luft wird zum Verursacher zurückgepumpt, damit er noch mehr Sprit verheizt. Ein Schelm, wer denkt, auch bei dem Gesetz könnte es sich um verbrauchte heiße Luft handeln, die nur mehr Geld verbrennt. Hoffen wir mal, dass sie hier dazu dient, wirklich mehr der dringend benötigten und vor allem erschwinglichen Wohnungen zu bauen, ohne die Standards dafür gefährlich zu senken. Zweifel sind angebracht, denn in dem Gesetzentwurf steht nirgendwo, dass die Wohnungen, die damit gebaut werden, auch für nomale Menschen bezahlbar sein sollen.