Bevor wir die guten Vorsätze für das neue Jahr wieder vergessen, hat sich die gesamte Crew des Neusprechfunk schon im Januar zum Podcasten zusammengefunden. Zwar hat uns ein Speicherproblem bei der SD-Karte einige Zeit zurückgeworfen, wir konnten die Aufnahme aber retten und präsentieren nun den Neusprechfunk 11 als mp3 und alternativ auch wieder in der ogg-Version.

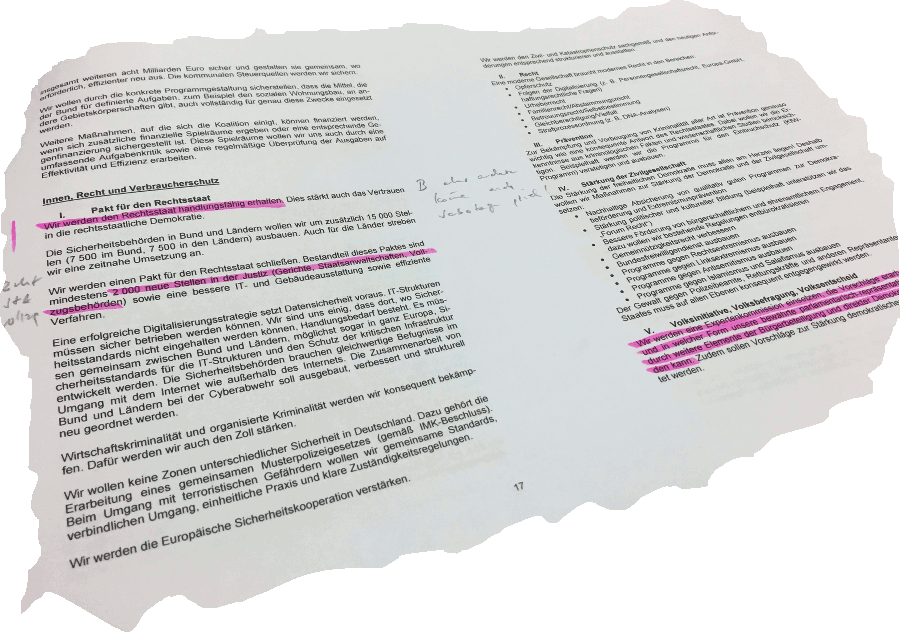

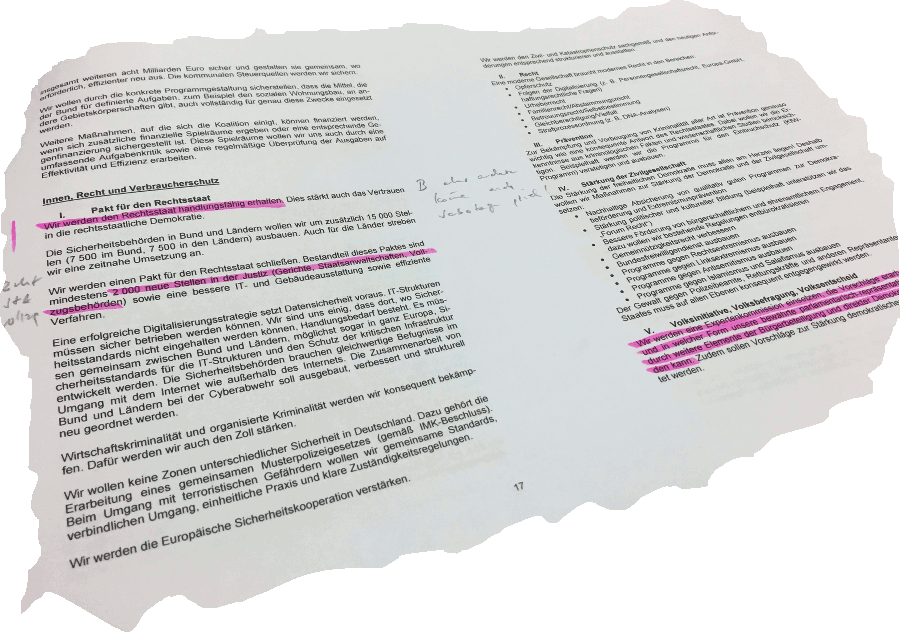

Als politisch interessierte Sprachbewusste blicken wir diesmal auf die Ergebnisse der Sondierungsgespräche zwischen CDU, SPD und CSU, die am 12. Januar veröffentlicht wurden. Darin entdecken wir mal wieder politische Bekenntnisse, die im Neusprechfunk schon mehrfach Thema waren. Wir lernen beispielsweise, dass es keine „Zonen unterschiedlicher Sicherheit“ (Seite 17) in Deutschland geben dürfe und daher ein Musterpolizeigesetz erarbeitet werden soll. Und wir finden die Expertenkommissionen, auf die man sich festlegt, wenn man sich nicht festlegen möchte. Eine solche könnte man aber tatsächlich brauchen, wenn die im Papier angekündigten Pläne zur Änderung der Rentenformel umgesetzt werden.

Kai hat sprachliche und inhaltliche Auffälligkeiten im Sondierungspapier (pdf) in Kategorien aufgeteilt, die wir jeweils besprechen. Extra für Maha, aber natürlich auch für alle interessierten Hörer gibt es dabei die Kategorie besonders schöner Adjektive. Am Ende kommen wir sogar zu den ganz großen Fragen, denen sich die drei Parteien in dieser Legislaturperiode entschlossen (!) zuwenden wollen. Aufgenommen haben wir den Podcast übrigens vor der Veröffentlichung des Koalitionsvertrags und des Votums der SPD-Mitglieder.

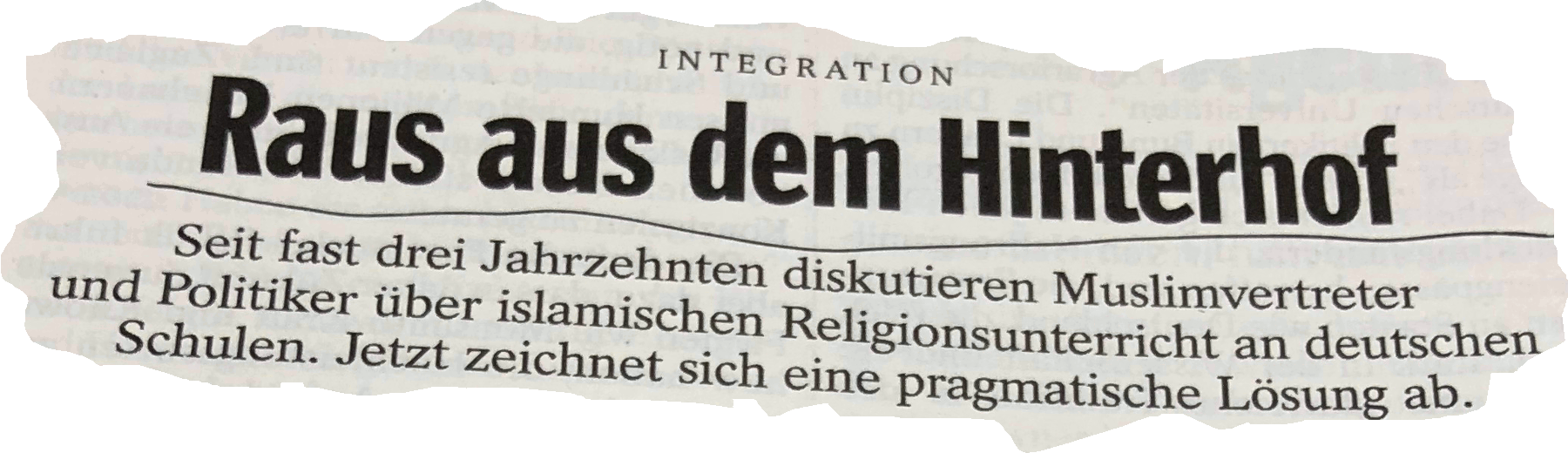

Wir sprechen außerdem über sprachliche Auffälligkeiten bei der Diskussion über den Islam und die offenbar damit zwangsweise verbundenen Hinterhofmoscheen sowie über den kämpferischen Atheismus. Anlass ist die traditionelle Lektüre einer älteren Ausgabe des SPIEGEL. Darin fand sich ein Essay von Christoph Markschies: „Schule braucht Religion“, DER SPIEGEL, 20. April 2009, S. 154f. sowie ein Artikel über Religionsunterricht:

Beide verpflanzen die mit dem Islam verbundenen Unterrichts- und Gebetsstätten wie selbstverständlich in den Hinterhof. Wir sprechen wegen des erwähnten Essays auch über den Ethikunterricht, einen Berliner Volksentscheid und die damals aktive Initiative „Pro Reli“: Die Berliner sollten die Frage entscheiden, ob das Fach Religion zum Wahlpflichtfach an den Schulen wird. (Spoiler: Sie waren nicht dafür.)

Einen Volksentscheid gab es bekanntermaßen auch beim Brexit, dessen Bedingungen die Politik nach wie vor beschäftigen. Die Süddeutsche titelt zu den Verhandlungen: „Die Briten verschenken wertvolle Zeit beim Brexit“. Ein Rätsel bleibt aber, inwiefern beim Zeitsparen innovative Ansätze helfen könnten und was damit eigentlich gemeint ist:

Auch etwas rätselhaft bleiben die Umstände der mit dem Brexit verbundenen neuen EU-Außengrenzen:

Ein anderes Rätsel bekommen wir aber während der Sendung gelöst, nämlich die Auflösung eines uns bis dahin noch nicht bekannten Akronyms:

Wir verheddern uns zwar ein wenig in der VUCA-Welt, aber die Wikipedia hilft mal wieder.

Nicht mehr zu helfen ist wohl Donald Trump, über dessen Selbstverständnis als stabiles Genie wir anhand eines Beispiels reden:

Der US-Präsident hatte sich per Tweet zu Wort gemeldet und versucht, die im Rahmen der Berichterstattung über ein Buch von Michael Wolff aufkommende Diskussion um seine geistige Gesundheit zu beenden und zugleich seine Genialität zu unterstreichen. Es gelang ihm zwar nicht hinreichend, aber die Wendung bot eine wunderbare Gelegenheit für Menschen, die sprachlich etwas mehr zu bieten haben als Trump.

Nicht beendet ist auch die Diskussion um Stuttgart 21, ein überaus teures Bauprojekt der Deutschen Bahn. In der Berichterstattung darüber entdeckte Maha ein kreatives Beispiel für Neusprech:

Und wo wir schon beim Süden Deutschlands sind, ist Bayern nicht weit: Mit einem kurzen Rückgriff auf den Neusprechfunk 6 beschäftigt uns mal wieder die Überwachungspolitik und speziell die Ewigkeitshaft (auch: Präventivhaft) der CSU:

Es geht dabei um ein bayrisches Gesetz zur Gefahrenabwehr, das in Sachen Freiheitseinschränkungen einen neuen Tiefpunkt darstellt.

Ein anderer Tiefpunkt, über den wir sprechen, ist einen Namensartikel des konservativen Europa-Parlamentariers Axel Voss in der FAZ mit dem Titel „Digitalisierung? Nicht mit uns…“ (2 MB), in dem er sich für die Werbewirtschaft starkmacht und dabei das Wort „Digital-Gutmenschen“ kreiert. Leider bietet die FAZ den Artikel nicht online an, was vielleicht daran liegt, dass er besser mit anderen Methoden übertragen werden sollte:

Denn wer beim großen Datenrausch nicht mitmachen will, dem droht nach Voss offenbar ein Rückfall in die Steinzeit.

…und wer sich übrigens wundert, warum im Laufe des Gesprächs die Wortschlagzahl merklich steigt, den verweisen wir auf unsere Getränkewahl:

Wir sprachen auch noch über:

Am Schluss kredenzen wir Euch noch ein paar Quizfragen über Neologismen, also haltet durch! Hier ist der Podcast als mp3.

Podcast: Play in new window | Download